学生 ☓ 教職員

海外研修で培った研究マインド

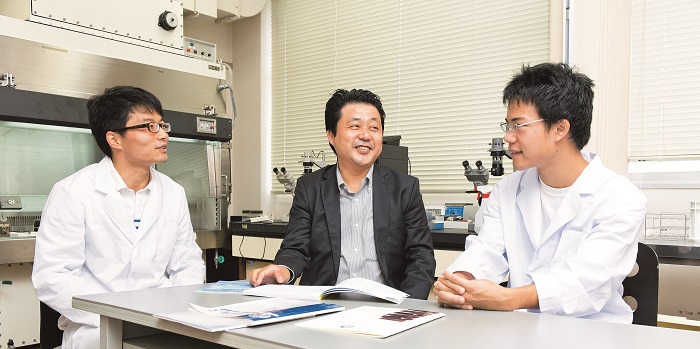

医学部では、3年次生が各講座領域の研究室に所属して医学研究の基礎を学ぶカリキュラム を設けています。この「研究室配属」を海外の大学や研究施設で行う新しい試みが3年目を迎えました。指導教員として海外研修の実現に尽力された定清直先生と実際にインドネシアでの研修に参加した医学部の今村由人さん、菖野邦浩さんにお話をお聞きしました。

[参加者]

定 清直先生/医学部医学科ゲノム科学・微生物学領域

今村 由人さん/医学部医学科4年

菖野 邦浩さん/医学部医学科3年

「研究室配属」を海外の研究室で行う

定先生

定 「研究室配属」には2年次生までの専門教育科目が終わった後に最先端の研究に触れ、実際の研究の楽しさを体験させようという目的があります。2年前に海外の研究室で勉強したいという声が学生からあがった時に、このカリキュラムの中で実現できるのではないかと考えました。医学部の場合は大学を卒業してから留学する人が多いのですが、早い時期に海外の研究を経験することは、学生にとってプラスになると考えました。

そこで、日本人の研究者がいて、コミュニケーションが取れる大学や研究所を検討した結果、私の前任地である神戸大学の海外研究拠点であるインドネシアのアイルランガ大学熱帯病研究所(ITD)に協力をお願いすることにしました。

二人がこのプログラムに参加したきっかけは何だったのですか?

今村 私は2年生の時に、定先生の「生体と微生物」の講義で感染症に非常に興味を持ちました。地球温暖化により、熱帯地域でしか見られないような感染症が日本でも起こる可能性があると聞き、現地で学んでみたいと思いました。

菖野 私も今村さんと同じく感染症に興味を持ったのと、奨学金の支給など大学のサポートもあったので、良いチャンスだと思いました。

大学での基礎学習が役立った

今村さん

今村 私たちがお世話になったアイルランガ大学のITDは、ジャワ島の東に位置するインドネシア第2の都市スラバヤにあります。

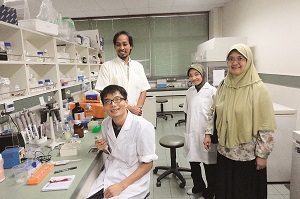

菖野 7月15日から8月2日までの3週間、今村さんと同じくITDで研修を行いました。私の場合は、最初の週は病院見学、残りの2週間でITDの各研究チームで研修しました。病院では、デング出血熱、レプトスピラ症、で結核にかかっている患者さんなど、熱帯医学の症例を目の当たりにしました。研究所では、デング出血熱チーム、インフルエンザチーム、肝炎チームなど病原体別に分かれて研究が行われています。私が参加したチームでは、インフルエンザの疫学調査やデング出血熱のメカニズム解明のための実験などが行われていました。

定 日本の医学部では、研究医という進路を選択する医師が非常に少なくなっており、「研究マインドの涵養」は、重要なキーワードになっています。「研究室配属」は、医学生がある程度勉強した後に最先端の研究現場を体験させるものです。もちろん最初は戸惑うことも多いと思いますが、先生の横について一緒に実験し、一緒に考えていくというプロセスを経験することが非常に大事であると考えています。

海外での研修前には、私たちの研究室で各種病原体についての補講や基本的な実験手技についての研修を行いました。

菖野 現地で研究者の方々にやり方を聞き、同じことを繰り返して覚えていきました。

今村 2年生までに基礎を学び、講義や補講で実験もある程度は行ったので、基礎は身についていたと思います。説明書が英語でしたが、大学で学んだ医学英語が役に立ちましたし、何より向こうのヤングドクターは私たちと年が同じくらいで、負けたくないという思いもあり、背伸びをしつつ頑張りました。

現地での体験が自信になった

菖野さん

菖野 研究以外の思い出としては、休みの日に電車で5時間ぐらいかけてジョグジャカルタに行きました。ジョグジャカルタは、日本で言うと京都のような古い遺跡がたくさんある都市です。そこで一日中遺跡を見て歩き疲れた上に、ちょうどラマダン(断食)期間中で食べ物や飲み物も売っておらず、体に負担がかかり熱を出してしまいました。現地で指導いただいていた先生に報告せずに一人で行ってしまったので、いろいろな方にご心配をおかけしたことは反省しています。

今村 体調には気を使っていましたので、とても順調に過ごすことができました。休日には現地の指導教員の先生に観光に連れて行ってもらいましたし、屋台の食事もおいしかったです。

定 二人は学生寮で暮らしたんですよね。

今村 私と一緒に行った女子学生も寮に入りました。冷暖房なし、汲み取り式の共同トイレで、シャワーは水のみでしたが、料金は格安だし、現地の学生さんといろいろ話すことができ、とても良い経験になりました。ラマダン中でみんなは飲食できないのにおいしいお店に連れて行ってくれたり、すごく親切にしてもらいました。慣れないことや正念場を乗り越えてすごく成長できました。

定 今年の研修の後半に私も現地を訪問したのですが、流暢な英語を話しながらアクティブに学んでいる菖野さんの姿が印象的でした。

グローバルな視点を育む

研究所で実験する菖野さん

定 海外の研究室で学んだことで、考え方など変わったことはありますか。

今村 私は大学に入ってから学ぶ目的が曖昧になっていたのですが、海外の病院や研究所を経験して考え方が変わりました。熱帯感染症の多くは特効薬がなく、根本的な治療ができずに、輸液をしたり、解熱剤を使ったり、対症療法しかできないことが多くあります。もし日本にこうした病気が持ち込まれたときに有効な薬がないと、医師は同じようなジレンマを抱えるのではないかと思いました。日本で普通に勉強しているだけでは、試験に通ることが目的のようになってしまうのですが、少しでも海外に出たことで、大学で講義を受けている時も日本以外の場所だったらどうなるんだろうとか、グローバルな視点で考えられるようになりました。

小児科病棟で実習する今村さん

菖野 私も同じです。大学に入学したときががんばりのピークで、そこからの3年間は正直、燃え尽きてしまったような気持ちがしていました。今回、海外に行ってみたら、みんな研究意識や向上心が高く、すごく刺激を受けました。自分ももっと頑張らなければと思いました。

定 海外でモチベーションの高い研究者と触れ合うだけでも大きな刺激を受けることができます。また、研究マインドを育むことで将来医師としての進路選択の幅が広がるのではないかと期待しています。今後もこうしたチャンスがあれば、ぜひ、生かしてほしいと思います。医師として学ぶことはたくさんありますが、大学の勉強だけではなく、人間的な幅を広げるためにも、ぜひ挑戦してほしい。福井大学はそうした学生さんを応援しますし、私も喜んでお手伝いしたいと思います。

これらの海外研修報告は、「FACE」で紹介しています。