学生 ☓ 教職員

拠点校で学ぶ意味

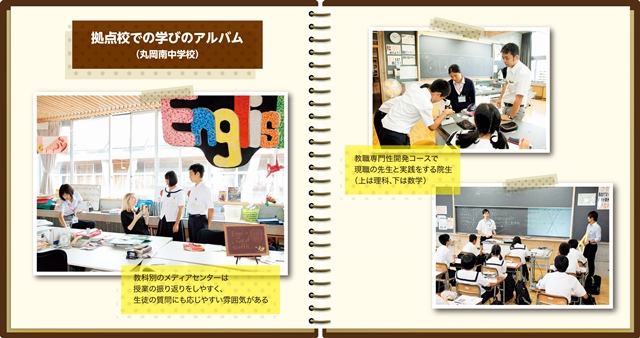

福井大学教職大学院の拠点校である坂井市立丸岡南中学校で髙嶋健一校長と中村敏明教諭、教職専門性開発コースの北川優佳さん、本学の森透教授に、教職大学院の現状や拠点校で学ぶ意味について語ってもらいました。

教職大学院は「現場で学ぶ」拠点校で院生が活躍

森 本学教職大学院の大きな特徴の一つは、院生が学校現場(拠点校)で現職の先生と一緒に学び合うところです。拠点校は現在18校あります。丸岡南中学校には平成20年度から拠点校をお願いしています。

髙嶋 拠点校としてのメリットは大きいです。本校では毎年、自主研究発表会を開催するのですが、スクールリーダー養成コースを修了された中村先生は、本校の課題を大学院の研究テーマとして取り上げ、フィードバックしてくれました。学んだ知識や経験をほかの先生も共有できるので、指導力の底上げにつながっています。 教職専門性開発コースの北川先生は、教科はもちろん部活動の指導にも熱心で、即戦力として活躍しています。本校は教科別に生徒が教室を移動する「教科センター方式」を採用しており、教科別の学習拠点となる「メディアセンター」があります。同コースの先生たちは、このメディアセンターの運営も積極的に提案してくれ、学校に良い刺激を与える存在でもあります。

振り返りをすることで将来像がより明確に

中村 教職大学院のメンバーは、教育への情熱をお持ちの方ばかり。納得いくまで話し合うことができるので、とても楽しく、多くの気づきがありました。 丸岡南中学校の研究テーマは「学び合う学校文化の創造」なのですが、本校を参観した先生から「『教え合いと学び合い』の違いは何か」と聞かれ、答えにつまったことがあります。早速、大学院で問題提起をし、「生徒同士が教えることも、教え合うことも、立派な学び合い」という結論を導くことが出来ました。

また、大学院に通っていた当時は教務主任になったばかりで、生徒指導面の悩みも抱えていたのですが、同じグループの院生に相談したことで解決につながりました。経験豊富な先生から的確なアドバイスをいただけるのも大学院の魅 力ですね。

北川 出身大学が教員養成課程ではなかったため、教育実習の機会が少なく「このまま教師になって大丈夫だろうか」と不安を抱えていたとき、福井大学教職大学院の説明会で1年間、拠点校で実践できることを知り、進学を決めました。

大学院の先生、現場の先生に相談をしながら授業の構想を考え、実践力を身に付けています。大学院ではさまざまな分野の先生方と出会えるので、見える世界が広がった感じがします。

大学生のときは講義が中心でしたが、今は現職の先生の姿を側で見ながら学ぶことができるので、以前よりも明確に教師像を思い描けるようになりました。

森 北川さんのような教職専門性開発コースの院生は、週に一度大学に集まり、小グループで語り合います。そこで各自の実践の省察を繰り返し、課題解決の糸口を探ります。

髙嶋 本校を拠点校にした院生も、1年目はそれほど将来像が見えていないように感じることもありますが、生徒と一緒に過ごし、周りの先生に意見をもらい、振り返りをしていくうちに目指す教師像が固まっていくようです。

実践を通して理論を確立「学び続ける」大切さ

中村 教職大学院では「学び直し」をする機会をいただきました。大学院に入らなければ、教師人生を振り返ることもなかったと思います。

北川 教職大学院では全国の先生と交流を持つことができます。さまざまな事例を知ることで幅広い知識が身に付き、自身の成長を実感できます。

森 理論を実践に適用するという考え方がありますが、私たちは教育の方法を学校現場での実践を通して理論化します。大学院修了時には、集大成として研究報告書を作成するのですが、これはまさに「自分だけの教育理論書」です。

教師は「学び続ける」ことが大切な仕事です。そのためには、学校から離れない院生である必要があります。教職大学院は教師が学び続けるために非常に有効な手段だと思いす。