学生 ☓ 教職員

「探求ネットワーク」開始から20年 継承される活動の意義

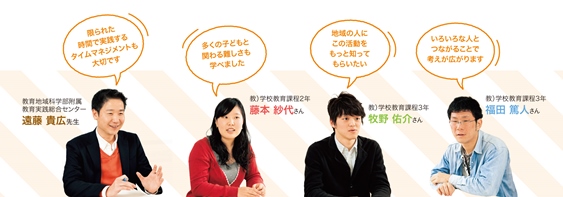

学校が週5日制となり、子どもたちの土曜日の居場所が必要になっ たことなどから、1995年に教育学部(現 教育地域科学部)で「探 求ネットワーク」がスタートしました。活動開始から20年。このプログラムについて、授業を担当する遠藤貴広先生と、活動中の学生に聞きました。

教員としての専門性・実践力を高める

遠藤 「探求ネットワーク」は、教員を目指す学生が、総合学習 や特別活動といった教科外カリキュラムについて理解を深め、専門性を高めるように開講している授業プログラムです。総合学習や特別活動を切り口に、カリキュラムの理論について授業で知識を深めながら、5月から12月までは隔週土曜日に大学に集まる地域の小中学生と探求活動を行います。学校教育課程の9割以上の学生が、1年次にこの授業を履修していますよ。

牧野 学生と子どもたちが、人形劇や紙すきなど9つのブロック に分かれてプロジェクトに取り組んでいて、私は「人形劇ブロック」に所属しています。20名の小中学生とともに、登場人物やストーリー、人形や小物など一から作り上げます。

福田 私は「FFC(ふれあいフレンドクラブ)」に所属していて、障がいのある子どもたちと、ゲームやクッキーづくりなどをしています。 30名の小中学生を学生が1対1でサポートする「パートナー制」を導入していて、会うたびに子どもが打ち解け、積極的に参加してくれるようになると、とても嬉しいですね。

藤本 私は「わくわくキャンプ工房ブロック」で、竹や木を使った ネイチャークラフト作りや、キャンプなどを行っています。小学生のとき、探求ネットワークに参加したことがあり、大学生が企画してくれる活動が楽しく、いつか自分も企画する方になりたいと思っていて、実現できました。

遠藤 企画から安全確保、保護者との連絡など、運営は学生が全て行っていて、最後に活動内容を報告書にまとめて共有しています。

学年ごとに役割が広がり成長が実感できる

遠藤 3人は2年次以降も「探求ネットワーク」を続けていますが、その理由は何ですか?

牧野 先輩への憧れが一番大きいですね。1年目は子どもたちと 活動するだけで精一杯ですが、先輩方はもっと深く児童・生徒のことや活動全体を考えていて、格好いいなと思いました。様々な学年の学生が関わることで、自分自身の子どもを見る視野が広がるなど、教師になったとき、経験が必ず役に立つとも思いました。

遠藤 学年ごとに役割が変わっていくのも「探求ネットワーク」 の特徴ですね。1年次は、様々な学年・学校の子どもたちと一緒にプロジェクトを進める経験をすることが中心ですが、2年次になるとブロックの企画運営について、3年次にはブロック横断で全体をどう運営していくかを、他分野の組織マネジマントも参考にしながら学んでいきます。

藤本 1年目は、積極的でない子や教室から飛び出してしまう子など、児童・生徒の特徴を把握したり、叱り方や言葉かけを学ぶことができましたが、2年目の今は、企画や運営にも積極的に参加しようと考えています。遅くまで会議をしたり、活動がうまくいかなかったりと苦しさもありますが、子どもたちが楽し みにしてきてくれるので、がんばろうと思います。

福田 今年は企画・運営に主体となる役割を1年間務めます。 FFCにはスタッフが40人いますが、みんなをまとめられるよう、力をつけていきたいです。

遠藤 1年生から実践の機会を持てる取り組みをしている大学 は、今でこそ全国に見られますが、福井大学はその先駆けです。これほど大きな規模で、長い期間、実績をあげている例はあまり見られません。先輩方の努力や工夫の積み重ねがあって現在があることを忘れず、過去の歩みも学んでいって欲しいですね。