学生 ☓ 教職員

物理の楽しさを追求し多くの人に伝えたい

工学部物理工学科「物理博物館」

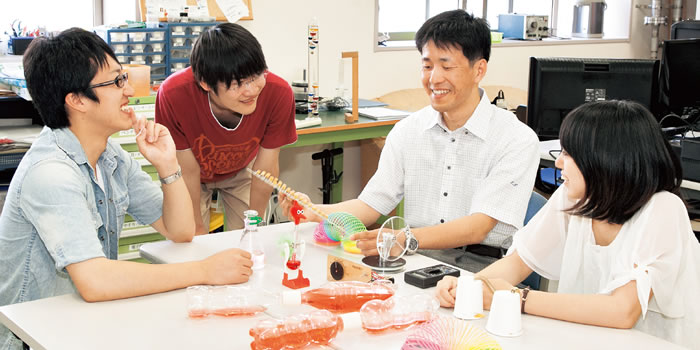

物理博物館は、物理工学科の学生たちが実験やものづくりの課外活動を通して興味のあることを追求する場です。この取り組みに当初から関わっている光藤誠太郎先生と、現在の顧問である西海豊彦先生、新旧「学芸員」の3名にお話を聞きました。

留学で深まる学びと異文化からの発見

光藤 物理博物館の始まりは、2004年ごろに学生からカリキュラム以外で主体的に実験ができる場所が欲しいという声があがったことがきっかけです。ちょうど、学生の自主性を育てる教育が推奨されてきていて、新しいことを始めるのに良いタイミングでした。

物理博物館の名前は、自分たちで作ったものを展示できる博物館のようにしたいという意味と、構成員が学芸員として自主的に運営できるようにしたいという思いがあって私が提案しました。だから、メンバーを「学芸員」、リーダーは「館長」と呼んでいます。

西海 私が直接携わるのは今年からですが、以前から物理博物館出身の学生は、目的を実現できる力があると感じていました。みなさんはどんなきっかけで参加するようになったのですか?

横山 私は先輩から自分の興味がある実験やものづくりができると聞いて面白そうだなと思いました。実際に参加してみると、知識としては知っていたけど、自分で触ったり使ったことがなかった装置がたくさんあって、興味をひかれました。過去に先輩方が作ったものにもそれぞれ理由があって、その理由を知っていくのもすごく楽しかったです。

関根 私は横山さんに誘われて見学に来たら面白そうで、それから参加するようになりました。人前で話すのは得意じゃなかったのですが、公開講座を開き、地域の人たちに説明したりする機会もあって、そうした経験も積めるかなと思いました。実際にエンゼルランドで行われたイベントに参加した際は、子どもたちの反応がすごく良くて、とても楽しかったです。今年は「館長」になりました。

国枝 私は大学院生で物理博物館は引退しているんですが、イベントの手伝いをしたり、遊びに来てちょっとアドバイスしたりしています。もともと参加したきっかけは、先輩と仲良くなりたいということもあったし、大学でしか出来ないことをやりたいという思いがありました。例えば、運動部なら卒業してからもスポーツは出来るけど、個人で物理の実験をすることはなかなか難しいですよね。先輩たちも個性豊かで、いろいろな装置があることにも魅力を感じました

1年生から本格的な実験ができる貴重な場所

西海 物理博物館には、研究室に入る前の「プレ研究室」的な役割がありますね。学部だと4年生でしかできないことが1年生から体験できるし、望めば学会発表だって挑戦できます。研究室以外で本格的な実験ができる場所は大学にはあまりないですから、実験の好きな学生にとって非常に魅力的な場だと思いますよ。

関根 先生や先輩のサポートの下、それぞれの興味のある研究を進めることから、新入生合宿や公開講座、きてみてフェアなどで物理の魅力を発信することまで幅広く行うことができています。私は今、手の動きに反応して直感的に楽しむことができるゲームのプログラムを開発中です。

光藤 物理博物館では「やってみる」ことを大切にしています。仲間とともに、多くの失敗経験を積みながら成長していってほしいと思いますね。