学生 ☓ 教職員

新しい地域の結びつきを目指す~異世代ホームシェアプロジェクト~

大学院工学研究科建築建設工学専攻・住環境計画研究室(菊地研究室)の「異世代ホームシェアプロジェクト」が注目を集めています。

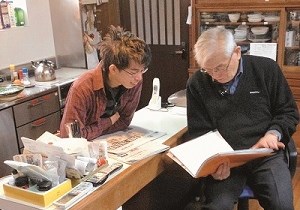

「家」を媒介に高齢者と福大生がつながるユニークな試みを進めている菊地先生とプロジェクトの中心メンバーである井上さん、実際にホームシェアを体験中の近藤さんにお話をお聞きしました。

[参加者]

菊地 吉信先生/大学院工学研究科建築建設工学専攻

井上 早帆さん/大学院工学研究科博士前期課程1年建築建設工学専攻

近藤 秀介さん/工学部建築建設工学科2年

福井の住宅事情を生かす異世代ホームシェア

菊地先生

井上さん

菊地 「異世代ホームシェア」は、3年前に研究室の学生がシェアハウスに興味をもち、福井でシェアハウスをつくるとしたらどんな形が理想かと話し合ったのをきっかけで生まれたプロジェクトです。最近、シェアハウスはよく聞かれますが、多くは大都市で若い人たちがひとつの家に暮らす形態で、地方での事例はあまり聞きません。福井は持ち家率が高く、町中に大きな一戸建てがあるけれど住んでいるのはお年寄りだけの場合が多くあります。こうした状況と、「シェアする」という発想を結び付けて、福井ならではの新しい住まい方ができるのではないかと考えました。この企画をまとめて、平成23年に福井県まごころ基金まちづくり企画事業でプレゼンしたところ、グランプリに選ばれました。そこで翌年からは、本格的に事業をスタートさせようということになり、そのときに研究室に入ってきたのが、井上さんです。

井上 もともと人と関わるのが好きで、大学生活の中でいろいろなボランティアに参加してきました。この事業は建築の中でも福祉的な要素のある内容だったので、非常に興味を持ち、参加したいと思いました。実際に私もお年寄りと一緒に住んでみたいのですが、残念ながらまだ実現に至っていません。

菊地 昨年は国交省の調査研究費(平成24年度国土政策関係研究支援事業)を受けることができ、事業化に向けた調査を始めました。先進事例を調べるうちに、海外、特にフランスが進んでいることが分かって実際に現地調査も行いました。ヨーロッパの都会は若い人が住める住宅が不足しており、高齢者の一人暮らしも多いため、組織的にホームシェアが行われています。並行して、福井大学周辺の住民と学生にホームシェアについてアンケートを行ったところ、かなり興味を持っていることがわかりました。その中で実際にやってみたいという家主さんが見つかって、調査・検証を目的とした「おためし居住」が始まり、学生として参加してくれたのが近藤さんです。

「おためし居住」は大成功

近藤さん

近藤 1月~2月にかけての1か月間、市内で一人暮らしをされている83歳の男性のお宅に「おためし居住」しました。祖父母と同居していたこともあり、高齢の方と住むことに抵抗はありませんでしたし、家主さんが本当にいい人で、とてもよくしてくださって、快適な生活をおくることができました。4月から夏休みまでの予定で2回目の同居生活をおくっています。

井上 家主さんもとても満足してくださっていて、喜んでもらえるのが何よりうれしいです。ホームシェアをスタートするにあたっては、事前に基本的なルールを決めて、双方の意見を聞きながら修正を加えていくという方法をとっています。近藤さんたちの場合は、当初、食事は別々にとることになっていましたが、同居の次の日ぐらいには食事が用意されていて、気がつくと、ほとんど一緒に食べていたんですよね。

近藤 二人分作るほうが張り合いがあるとおっしゃってくれて、いろいろなメニューを味わってます。海外旅行に行かれたり、経験豊富な方なのでお話を聞くのも楽しいです。家に帰った時、「おかえり」という温かい言葉が迎えてくれるので、一人暮らしの時にあった寂しさがなくなりましたね。

菊地 近藤さんたちの場合は、調査をする立場からすると、問題がなさすぎるのが問題なぐらい上手くいっていますね(笑)。70代、80代といった高齢の方々には、福井大学生が近所に下宿していた経験があるため、この仕組みは伝わりやすいようです。むしろ、もっと若い方のほうが抵抗があるかもしれません。今のうちにシステムを完成させて、継続できる土壌ができればと考えています。今後はもう少し、マッチングを増やしていきたいですね。

地域とのつながりが実感できる

井上 事業化するためにも、同居期間やルールなど、いろいろな組み合わせがあったほうがいいと思っています。シェアしてくれる家主さん・学生さんを増やすために、もっとPRもしていきたいですね。プロジェクトを進めていく上で、多くの方に「いい企画だね」と言っていただき、取材もたくさんうけました。報道が一人歩きして、実際はそこまで進んでいないのにとプレッシャーを感じることもあります。ただ、いい企画だと思ってくれても、自分がやれるかどうかは別ということも多くて、そうした心の壁をどう取り除いていくかが今後の課題だと思っています。

井上 事業化するためにも、同居期間やルールなど、いろいろな組み合わせがあったほうがいいと思っています。シェアしてくれる家主さん・学生さんを増やすために、もっとPRもしていきたいですね。プロジェクトを進めていく上で、多くの方に「いい企画だね」と言っていただき、取材もたくさんうけました。報道が一人歩きして、実際はそこまで進んでいないのにとプレッシャーを感じることもあります。ただ、いい企画だと思ってくれても、自分がやれるかどうかは別ということも多くて、そうした心の壁をどう取り除いていくかが今後の課題だと思っています。

菊地 こうしたプロジェクトは、ダイレクトに反応がかえってきたり、自分が動かないと進まないとか、社会とつながっていることを実感するよい機会になります。それが勉強や研究へのモチベーションにもつながっていくのではないかと思います。自分のテーマをみつけて掘り下げて、それが社会でどのように役立つかなどを確認していく。そういう形でうまくいくといいなと期待しています。大学はそういった取り組みがしやすい環境だと思いますし、福井大学もプロジェクトをすごく応援してくれますよ!

あなたも参加しませんか?

学生が割安な家賃で高齢者宅の空き部屋に下宿し、雪かきなど日常生活の一部を互いに支えあう「異世代ホームシェア」。前もって家主と学生双方の人柄や相性を確認し、双方のニーズにあったルールを決めておくことにより、お互いにとって居心地のよい、緩やかな共同生活を築きます。実際にホームシェアを体験したい方はもちろん、プロジェクトを一緒に進めてくれる仲間も募集中!興味のある方は、菊地研究室までお問い合わせください。

学生が割安な家賃で高齢者宅の空き部屋に下宿し、雪かきなど日常生活の一部を互いに支えあう「異世代ホームシェア」。前もって家主と学生双方の人柄や相性を確認し、双方のニーズにあったルールを決めておくことにより、お互いにとって居心地のよい、緩やかな共同生活を築きます。実際にホームシェアを体験したい方はもちろん、プロジェクトを一緒に進めてくれる仲間も募集中!興味のある方は、菊地研究室までお問い合わせください。