学生 ☓ 教職員

革新的画像医学教育への挑戦~学生と教員でめざす画像医学教育の先進モデル~

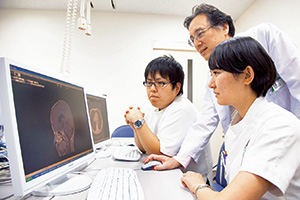

放射線医学領域 木村浩彦先生(中央)より イメージングシステムの操作指導

医学部医学科分子病理学領域/内木宏延先生

医学部医学科5年/横川大樹さん

医学部医学科5年/柳川愛実さん

統合的先進イメージングシステムによる革新的医学教育の展開

大学で蓄積してきた画像医学の歴史や知見をもとに、IT技術を駆使して革新的な画像医学教育を行うプロジェクト。学生向けの画像医学教育と研究・教育ツールとしてのオートプシー・イメージング(Ai:死後画像診断)の実施を目的とする。

視ることは医学の基盤画像を使った医学教育

内木 二人は病院実習中だと思いますが、いかがですか。

内木 二人は病院実習中だと思いますが、いかがですか。

横川 実習では患者さんと接する機会もあり、とても勉強になっています。

内木 患者さんから学ぶことはたくさんありますね。診断するときには、何をもとに診断することが多いと思いますか。例えば、風邪を引いて病院へ行 くと、喉や下まぶたを診察されます。あれは何をしているのでしょう。

柳川 喉に赤みや腫れがあるかや貧血がないかどうかなどを確認しています。

内木 つまり、診断に重要な情報を「目で視て」確認しているんですね。このように病気を診断する上で医学的根拠となる情報は、視覚に依存する部分が 大きいといえます。聴診や触診などからも重要な情報が得られますが、情報量の多さと処理能力の点で視覚はとても優れています。

横川 解剖実習や、顕微鏡での組織実習など、視覚を通して学んだ分野がたくさんあるように思います。

内木 そこで、医学部では視覚的情報が医学の基盤となる重要な情報であることを踏まえ、「革新的画像医学教育プロジェクト」をスタートさせました。 機能画像やMRIなど、画像医学において日本をリードしてきた歴史をもつ福井大学で、基礎・臨床の枠を超えた幅広い教育を行っていこうというねらいがあります。

福井大学が世界に誇る革新的医学教育の実践

内木 このプロジェクトは、先進的な画像医学教育を実践するためのシステムづくりと死因を解明するためのオートプシー・イメージング(Ai)を両輪として進めてきました。システム活用のわかりやすい例として「解剖」が挙げられます。解剖実習室のネットワーク環境を整えてiPad を自由に使えるようにし、解剖するご遺体のAi画像を実習中にも確認できるようにしました。そのことで、これまで学生にとって理解の難しかった、臓器の配置の深さや三次元的なイメージが養われることを期待しています。

内木 このプロジェクトは、先進的な画像医学教育を実践するためのシステムづくりと死因を解明するためのオートプシー・イメージング(Ai)を両輪として進めてきました。システム活用のわかりやすい例として「解剖」が挙げられます。解剖実習室のネットワーク環境を整えてiPad を自由に使えるようにし、解剖するご遺体のAi画像を実習中にも確認できるようにしました。そのことで、これまで学生にとって理解の難しかった、臓器の配置の深さや三次元的なイメージが養われることを期待しています。

横川 自分の解剖実習時に同じ環境で学べたらもっと有意義な学びができたのではないかと思います。今の環境で学べる学生が羨ましいです。

内木 実際このような画像教育を実践している大学はほとんどありません。他大学からシステム見学に来られることもあり、大変誇れるシステムです。この環境で学べる福大生は、とても恵まれていると思います。また、このシステムは画像を疾患ごとに閲覧したり、一人の患者さんの症例を系統的に並べて見たりすることができます。加えて、画像を見て診断するテスト問題や見落としやすい症例集などのソフト面も充実させています。

学生の積極的活用が教育システム充実の鍵

内木 今後一層の充実のため、ぜひ皆さんにはシステムを活用してもらいたいですね。

内木 今後一層の充実のため、ぜひ皆さんにはシステムを活用してもらいたいですね。

柳川 私たち学生は、そのシステムをどのように活用することで、よりよい学びに繋げられますか。

内木 学生の皆さんには、システムをどんどん利用してもらうのが一番です。問題形式になっているので、正答率によって難易分類ができたり、教員が問題ごとに学生が書き込んだコメントや質問を確認したりすることで理解度が把握でき、学生への教育に還元できます。講義のような一方向性ではなく、学生の反応を教員にフィードバックできる「双方向性」であることが特徴です。

横川 僕たち学生も参加型のシステムなんですね。先ほど少し使用させていただいたのですが、問題形式で楽しく学べ、教科書によくある異常な状態だけが示されているものと違い、正常な状態と異常な状態との違いを比較できる点がわかりやすかったです。教科書を開くよりも勉強しやすいと思うので、自宅で 利用できる環境になればいいなと思います。

内木 教科書など従来の学びに比べ、今の学生にとっては取り掛かりやすいかもしれませんね。やる気さえあれば、学生の間に目にする画像の量は、システム導入前と比べて格段に増えます。学習意欲に比例して多くの画像を目にすることができるというわけです。

横川 私も比較できる点が理解しやすかったです。異常な状態と同時に正常な画像も確認できるこのシステムを活用することで、自分で異常を発見する力が身に付いてくると思います。

内木 自分の目で視て確認し、たくさんの情報を得ることが理解に繋がっていきます。診断においての画像や視覚の重要性も、実感できてくると思います。このシステムを良くするのは、学生の積極的な活用とフィードバックです。教員に質問しながら皆さんが知識を深めているのと同時に、その過程がシステムに蓄積されていくことで、教育システムとしての質も向上していきます。もっと素晴らしいシステムとなり、画像医学教育のスタンダードとなるよう、学生と教職員、一緒に頑張っていきましょう!