受験生のためのFUKUDAI LIFE

国際地域学部

アフリカの魅力を伝えたい 料理や体験を通じた交流会を企画

5歳の頃にテレビでアフリカ大陸の風景や民族衣装を見たときから、その文化が好きになったという坂本さん。一般の日本人がアフリカについて抱きがちな紛争や貧困といったイメージを変えたいと、イベントでの交流活動などを行っています。 坂本さんの活動[...]

“結束を強くしたい”学部初の新入生合宿を企画

「新入生合宿」は仲間との絆を深める絶好のきっかけ。でも国際地域学部では、残念なことに昨年まで実施していませんでした。ゼロから企画した丸山さんは、宿の下調べなどをし た上で、なぜ合宿が必要なのかを学部の先生にプレゼンテーションで訴え、理解を得[...]

“誰かのためにできる何か”を形にしたい 海外の貧困地域で家を建てる

東南アジアなどの貧困地域で住居建築活動をおこなうボランティア活動「Step to Peace」に昨年から参加している小泉さん。全国から集った大学生ら 71人とベトナムのカンナムで6軒の家を建設しました。 小泉さんは現地での建設活動以外に、運[...]

フィールド調査から地域の実態と課題を学び、より良い村づくりや国づくりを考える

途上国での環境利用調査 地形や水の条件をどのように利用して住民は食料を生産し、生計を立てているのか。南アジアの途上国を訪ね、農業的土地利用などの環境利用、またそれに関わる慣行や制度についての調査研究を行っています。 10年ほど前に高地の人々[...]

“結束を強くしたい”学部初の新入生合宿を企画

「新入生合宿」は仲間との絆を深める絶好のきっかけ。でも国際地域学部では、残念なことに昨年まで実施していませんでした。ゼロから企画した丸山さんは、宿の下調べなどをした上で、なぜ合宿が必要なのかを学部の先生にプレゼンテーションで訴え、理解を得[...]

“誰かのためにできる何か”を形にしたい 海外の貧困地域で家を建てる

東南アジアなどの貧困地域で住居建築活動をおこなうボランティア活動「Step to Peace」に昨年から参加している小泉さん。全国から集った大学生ら71人とベトナムのカンナムで6軒の家を建設しました。 小泉さんは現地での建設活動以外に、[...]

大学と高校の垣根を越えた「英語カフェ」

大学連携センター Fスクエアで定期的に開催している「英語カフェ」。県内の大学生、高校生が外国人留学生、外国語指導助手(ALT)と英語での交流を楽しむことを目的に、学生や生徒が自ら発案してゲームやコミュニケーション、ディスカッションを行ってい[...]

人の感性や曖昧さを活用し より良いものを作る 科学技術

“嬉しい”“悲しい”を科学する「感性工学」 皆さんは相手の行動や表情で、嬉しそう、悲しそうといった感情を認知することができますよね。人間の主観的な感性を構成する要素を分析し、物理的なデザインやシステムに取り入れるのが感性工学です。そもそも人[...]

大学と高校の垣根を越えた 「英語カフェ」

大学連携センターFスクエアで定期的に開催している「英語カフェ」。県内の大学生、高校生が外国人留学生、外国語指導助手(ALT)と英語での交流を楽しむことを目的に、学生や生徒が自ら発案してゲームやコミュニケーション、ディスカッションを行っていま[...]

外国人観光客と地域の人を繋ぐ、通訳ボランティア

せっかく国際地域学部に在籍しているのだから、国際交流の経験がしたいと、昨年10月14日、米国の大型クルーズ客船「ダイヤモンド・プリンセス」が敦賀港に寄港するのに合わせて、通訳ボランティアに参加しました。 港の物産販売所で、外国人観光客向けに[...]

後輩だった自分から、先輩として高校生へ

藤堂さんは、高校3年生のときに、語学センターのSC(StudentCoordinator)が高校生向けに企画した「Bridge to Global Communication」のイベントに参加したことがきっかけで国際地域学部を志望し、入学後[...]

外国人の子どもの学習支援

グローバル化の進行に伴い、福井市内に住む外国籍の小中学生は年々増加しています。外国人の親を持つ子どもは、環境によっては親の母語と日本語のどちらもうまく話せないことがあり、日本語での学習や会話が思うようにできません。そんな子どもたちに対し、母[...]

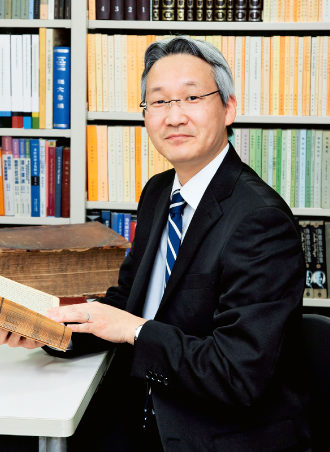

漢訳聖書から言語の違いを読み取る

文語と口語の使い分けの基準は? 私の専門分野は「中国語学」で、主に19世紀以降の語彙の変遷について、漢訳聖書などを用いて研究しています。聖書を扱うため、キリスト教や聖書自体の研究も必要となります。 中国語の言語体には、大きく分けると書き言葉[...]

価値観を超えたコミュニケーションを

日本との出会い 私は小さい頃から中国に興味があり、大学に進学した時にAsian Studies(アジア学)のコースを選びました。日本人の研究者が指導教員だったのですが、とても良い人で、日本のことはほとんど知らなかったのに勧められるまま留学先[...]

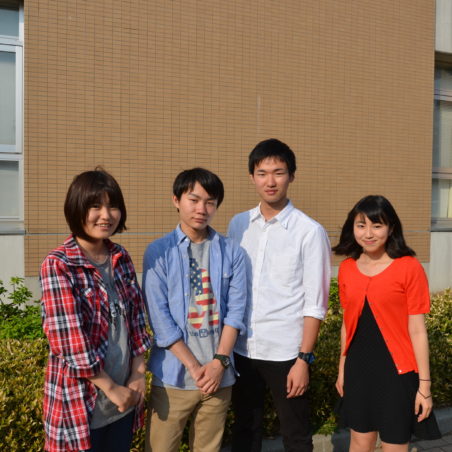

ストーリーテリングに挑戦

教育学部附属小学校6年の2クラスを対象としたストーリーテリング(絵本の読み聞かせ)に、国際地域学部の4名が挑戦しました。後期から始まる「課題探求プロジェクト」のプレイベントとして実施したもので、国際地域学部のケリー・キング准教授の指導のもと[...]

「教育・生涯学習」から ジェンダー平等を目指す

私は、社会的・文化的に作られる性差「ジェンダー」を教育・生涯学習の側面から研究しています。研究のきっかけは、高校時代に持った違和感です。当時、家庭科の授業や避妊・妊娠中絶などの性教育を受けるのは女子だけでした。男女が共に責任を持つべきことな[...]

シュティフター作品に見る自然のリズム

ドイツ文学との出会い ア―ダルベルト・シュティフター(1805-1868) 私は、オーストリア出身の作家アーダルベルト・シュティフターの作品を中心に研究しています。19世紀のドイツ文学から出発して、現代の文化研究としての記憶論、文学研究のあ[...]