受験生のためのFUKUDAI LIFE

医学部

ベッドの上の患者さんに 心地よい暮らしを届ける

看護の持つ力 私が看護師として勤務していた頃、“床ずれは看護の恥” と言われていました。床ずれは、寝返りの困難な患者さんらに多く見られる皮膚損傷です。医学用語では「褥瘡(じょくそう)」と言います。患者さんの体位によって負担がかかるところの皮[...]

西医体で医学部競技スキー部が好成績!

西日本の医学部生が参加する第70回西日本医科学生体育大会冬季大会(西医体)で医学部競技スキー部員が多数の入賞を果たしました。 医学科6年の柿原 さや子さんはSL(回転)で2位、GS(大回転)で3位、SG(スーパー大回転)で3位と、全てのアル[...]

北陸学生ゴルフ選手権 女子個人で2連覇!

6月3日、北陸三県の大学生が出場する第18回北陸学生ゴルフ選手権夏季大会で、女子個人の部2連覇を達成しました。今回は優勝を意識せず、昨年のスコアを更新することを目標に、スイングフォームを念入りに確認して臨んだそうです。神谷さんは、「イメージ[...]

「全日本医科学生オーケストラフェスティバル」で最高の演奏を目指す

全国の国公私立医系大学の学生が約200人集まり、演奏会を行う全日本医科学生オーケストラフェスティバルに本学から8名が参加します。今年は8月11日に東京・サントリーホールで開催され、ヴァイオリンの部門で川畑 満里奈さん、パーカッション部門で森[...]

「心がつらい方の 味方になりたい」 最もフェアな検証を目指して

患者さんに寄り添うとみえてくるもの 精神科医になって8年目の2005年。薬物療法が効果を示さない統合失調症やうつ病の方々に“なにか違うな”と感じていた頃、大人になって気づかれる「自閉スペクトラム症(ASD)」があることを学会で知りました。A[...]

患者さんにも自分自身にも 誠実に向き合い 地域に貢献できる医療を目指す

人を臓器別に診るより、その人の思いや苦悩もひっくるめて 総合的に診ていくほうが、私には合っています 大学での病院実習で在宅医療を行っているクリニックに派遣されたのが、在宅医療を知ったきっかけです。以前から専門医よりも幅広くさまざまな患者さ[...]

西医体で医学部競技スキー部が好成績!

西日本の医学部生が参加する第70回西日本医科学生体育大会(西医体)冬季大会で医学部競技スキー部員が多数の入賞を果たしました。 医学科6年の柿原 さや子さんはSL(回転)で2位、GS(大回転)で3位、SG(スーパー大回転)で3位と、全てのアル[...]

北陸学生ゴルフ選手権女子個人で2連覇!

6月3日、北陸三県の大学生が出場する第18回北陸学生ゴルフ選手権夏季大会で、女子個人の部 2連覇を達成しました。今回は優勝を意識せず、昨年のスコアを更新することを目標に、スイングフォームを念入りに確認して臨んだそうです。神谷さんは、「イメー[...]

「全日本医科学生オーケストラフェスティバル」で最高の演奏を目指す

全国の国公私立医系大学の学生が約200人集まり、演奏会を行う全日本医科学生オーケストラフェスティバルに本学から8名が参加します。今年は8月11日に東京・サントリーホールで開催され、ヴァイオリンの部門で川畑 満里奈さん、パーカッション部門で森[...]

考える力を培う「てつがくカフェ」からの学び

医学教育・倫理学の西村高宏准教授が開催している地域向けの公開講座「てつがくカフェ」を通して、将来医師になった時に患者さんと向き合うための学びを深めています。 てつがくカフェは、一つのテーマに沿って参加者が自由に対話し、普段気づかなかった自分[...]

学びを生かした「医学展」

医学部の学生がどんなことを学んでいるのかを知ってもらおうと、医学科4年生の9名が実行委員となり、「医学展」を開催しました。毎年、医学部の学祭「暁祭」に合わせて企画し、今年は約150名の高校生や一般の方が来場しました。 メンバーが企画したブー[...]

その人らしい生活を支え 心に寄り添う緩和ケア

大学病院だからこそできる緩和ケアを担う 私が所属する「がん診療推進センター」は、院内外でのがん診療の円滑な推進を図ることを目的に設置されました。センターの業務の中で、私は緩和ケア部門(外来)、がん相談支援部門、がん患者支援部門、がん地域連携[...]

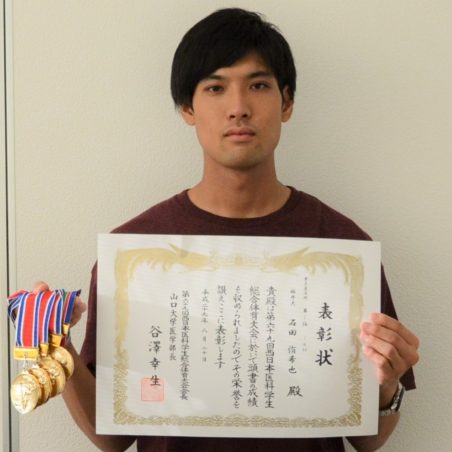

西医体で走り高跳び4連覇!

毎年開催される西日本医科学生総合体育大会は、西日本の国公私立の医学部生が参加し競い合います。今年も8月に行われた大会で、石田さんが陸上競技 走り高跳びで2年生から優勝を重ねてきた連覇のプレッシャーにも屈せず、見事1m94の記録を出し、4連覇[...]

北陸学生ゴルフ選手権 女子個人で優勝!!

6月25日、北陸三県の大学生が出場する第17回北陸学生ゴルフ選手権夏季大会が石川県能登島で開催され、女子個人の部で神谷さんが優勝を手にしました。大会コースは池が多く、飛距離に伸び悩む神谷さんには苦手なコースもありましたが、池を避けながら短く[...]

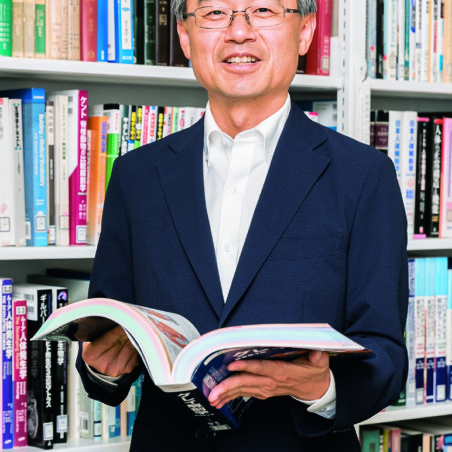

看護のあるべき姿を求めて― 看護能力を高めるために必要な教育とは?

米国で出会った「看護診断」という思想 「看護」とは、何か?医療の中でどのような役割を果たすべきか?改めて問うと看護はけっこう曖昧な概念だということが分かります。 「保健師助産師看護師法」によると、看護は①診療の補助、②療養の援助としか書いて[...]

地域の中に溶け込んで 医療に携わる喜びを知る

名田庄診療所を見学し地域医療の楽しさに出合う 高浜町にある「和田診療所(通称わだしん)」に赴任したのは2008年で、2011年から所長を務めています。 実は私、入学前から地域医療をやりたかったんです。小学校6年の時、1型糖尿病を発症しました[...]

知られざる細胞に光を当て 生命の神秘に迫る

「その他大勢」に光を当てる 動物の消化管には、消化吸収という機能と食物を運んでいく機能がありますが、私の研究テーマは、消化管が筋肉を収縮させて内容物を輸送していく「蠕動(ぜんどう)運動」のメカニズムを細胞や分子のレベルで解明することです。 [...]

石川県相撲選手権大会で優勝!!

「大相撲で活躍している輝関は、中学時代の先輩。当時から圧倒的に大きくて強かった。こういう人がプロになるんだな、と。あの人を見て、大相撲への道をあきらめました」 長野県生まれの木下さんは保育園の頃から相撲を始め、小学生の時には全国レベルの選手[...]

インドネシア留学記 ~熱帯の地で医学を学ぶ~

私は、インドネシアのアイルランガ大学で3週間の研修をしました。最初の2週間はアイルランガ大学ストモ病院で主に産科婦人科の病院実習をし、残りの1週間は熱帯病研究所ITD(Institute of Tropical Disease)で鳥インフル[...]

感染症と共に歩んだ3週間 インドネシア・スラバヤでの医療研修を終えて

本学医学科には3年次の夏休み直前に基礎研究室配属というカリキュラムがあり、学生は基礎研究科目の研究室に短期配属されて、医学研究の手ほどきを受けます。私はこのカリキュラムの研修先のひとつとなっていたインドネシアのスラバヤに行き、アイルランガ大[...]