受験生のためのFUKUDAI LIFE

工学部

ふくい学生祭 キャンパスを飛び出して

工学部物理工学科3年の青山泰之さんが、福井県立大学、福井工業大学、仁愛大学、仁愛女子短期大学、福井大学の5大学の学生とともに行う「ふくい学生祭」の実行委員長を務めています。 「ふくい学生祭」は、大学生ならではのイベント〝学祭〞で、福井大だけ[...]

観客の視点に立った映像技術で新感覚のスポーツ観戦をめざす

映像をもっと楽しむ方法 スマートフォンで動画撮影をしたり、誰かが撮影した動画を投稿サイトで見たりと、映像がとても身近になっています。でも、自分一人で撮影できる範囲は限られていますし、タイミングを逃すことがあるかもしれません。いっそのこと、み[...]

繊維学会秋季研究発表会で若手優秀発表を受賞

繊維は衣服に使われるだけではなく、新たな機能を付与することで、工業、化学分野でも最先端の技術として進化しています。大学院工学研究科 繊維先端工学専攻 繊維材料科学分野(中根 幸治教授)では、静電紡糸法で作製したナノ繊維の応用開発、高機能性繊[...]

第14回キラリティーへの化学的アプローチに関する国際シンポジウム優秀ポスター賞受賞

<共同受賞> 大学院工学研究科 博士後期課程 総合創成工学専攻1年 高松 直矢さん、 工学部 材料開発工学科4年 笹井 太一朗さん 東京理科大学総合研究機構キラリティー研究センターが主催する「第14回キラリティーへの化学的アプローチに関する[...]

「平成27年度有機合成化学北陸セミナー 優秀発表賞」を受賞

石けんやアルコールなど私たちの身の回りにある有機化合物は、人類の歴史にわたってさまざまな形で応用され、物質の可能性を広げてきました。さらに、人類は様々な化学反応により、有用な有機化合物(薬や機能性材料)を合成しています。 良く知られている化[...]

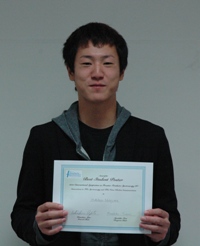

第49回米国機械学会 配管と圧力容器強度に関する国際会議 第23回Rudy Scavuzzo杯争奪学生セッション学士・修士部門第1位

第49回米国機械学会 配管と圧力容器強度に関する国際会議(ASME2015Pressure Vessels & Piping Conference)の中の第23回Rudy Scavuzzo杯争奪学生セッション(Rudy Scavuz[...]

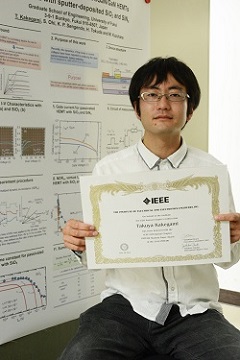

IEEE主催の国際会議(IMFEDK2015)で学生発表賞を受賞

次世代の半導体の開発につながるパワーエレクトロニクス分野では、電気の利用形態に応じて電力を高効率に変換し、大電力化と省エネ化を実現する技術開発が急務です。本学大学院工学研究科、電気・電子工学専攻の葛原正明教授の研究室では、電力変換を効率的に[...]

アジア太平洋EPR/ESR学会-国際EPR(ESR)学会- 第53回電子スピンサイエンス学会合同国際会議(APES-IES-SEST2014) SEST学生優秀研究賞受賞

物理工学専攻 物性・電磁物理講座 磁性グループ(藤井 裕 准教授)では、固体の磁気的性質を基盤にした新しい量子力学的効果の発見を目指しています。新たな現象の観察によって、量子力学に支配される物質の性質を明らかにできれば、今までにない機能や性[...]

情報処理学会北陸支部 優秀論文賞を受賞 情報安全工学研究室

原子力・エネルギー安全工学専攻・情報安全工学研究室(小高知宏教授)では、知的活動をモデル化して工学的な利用を研究し、情報セキュリティ技術にも応用しています。コンピューターネットワーク上で安全・安心な情報システムづくりを進めています。 位置情[...]

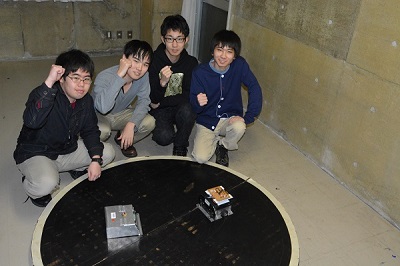

相撲ロボットに挑む! ~からくり工房I.sys~

「相撲ロボット」は、タイヤで走る機体同士が鉄板の土俵の上でぶつかり合うロボット競技です。基本的なルールは20cm四方で重さ3kg以内のロボットで試合をし、先に土俵から出た方が負け。ロボットは金属製でしかも高電圧を使用し高速で動きまわるので危[...]

マイクロマウス中部地区初級者大会で優勝!

名古屋工学院専門学校で9月7日に開催された「第29回 マイクロマウス中部地区初級者大会」において、マイクロマウス ロボトレース競技の部門で電気・電子工学科の赤尾 健太さんが優勝しました。マイクロマウスは、小型の移動ロボット。大会の規定に沿っ[...]

IEEE主催の国際会議(IMFEDK2014)で学生発表賞を受賞

電気・電子工学専攻 電子デバイス研究室(葛原 正明教授)は、青色LEDに使われている窒化ガリウムをパワー半導体に応用し、電力を効率的に制御する次世代技術を開発しています。世界に先駆けて高速・高耐圧で動作する新構造の窒化物半導体をインバーター[...]

日本設備学会北信越支部研究発表大会において敢闘賞を受賞

知能システム工学専攻・ヒューマンインタフェース研究室(小越康宏准教授)では、ヒトの活動や表情などの様々な特徴を捉え、機械に反映させるプログラミングを構築しています。特に、障害者や高齢者が自立した社会生活を送る上で、不便さを補うシステムづくり[...]

アメリカ留学、そして帰国後の学生生活へ

鵜飼さんは、学部4年次に幼い頃からの海外に行きたいという思いを果たすため、一念発起し、一年休学してアメリカに10ヶ月語学留学をしました。さまざまな経験を通して、文化や習慣の違いを実感。これまでの環境に感謝することができ、自身の人間性までが変[...]

大学院工学研究科 生物応用化学専攻 博士前期課程2年の友安雄大さんが学会等で3受賞。

第62回高分子学会北陸支部研究発表会 優秀研究賞、第3回日本化学会CSJフェスタ 優秀ポスター発表賞、第65回福井県染色同業会 工夫考案懸賞 特別賞と多くの賞を受賞しました。 友安さんは、工業でいうところの3大材料のひとつである高分子の設計[...]

一般社団法人福井県染色同業会 工夫考案懸賞において知事賞を受賞

福井県の地場産業である繊維技術の交流や振興を目的に毎年、一般社団法人福井県染色同業会が実施している工夫考案懸賞において、最優秀である知事賞(学生の部)を本学 工学部 材料開発工学科 4年 稲葉大介さんが受賞しました。 稲葉さんは、色落ちしに[...]

日本設備管理学会北信越支部研究発表大会において敢闘賞を受賞

我々の身の回りにはパソコンや携帯電話など便利な物が溢れ、仕事や日常生活 において欠かせないものとなっております。 人間の健康や暮らしをより豊かにするために、それらの機器の操作性、快適性、 利便性を追求し続け、ひとにとって、親密な存在に感じ[...]

LEDの光環境をテーマに日本照明学会において優秀ポスター発表賞を受賞

LEDは省エネ、長寿命、コンパクトな照明として生活に根付くようになりました。しかし、LEDの使い方を誤ると時には健康に影響を及ぼすこともあります。明石研究室はLED光を正しく使い、快適な光環境を提供する研究を進めています。 目に優しいLED[...]

情報処理学会北陸支部において「優秀論文発表賞」4論文同時受賞。

情報処理分野に関する新たな展望を図ることを目的とした、「平成22年度電気関係学会北陸支部連合大会」では、協同主催者である情報処理学会北陸支部が、およそ350件の学生論文発表から優秀発表者の5名を選出します。今回の大会では、小高研究室所属の学[...]

日本分光部会テラヘルツ分光学会 最優秀学生ポスター賞を受賞して

2010年10月に長野県で行われた日本分光学会テラヘルツ分光部会国際シンポジウムにおいて「Study of enhanced emission of THz wave from narrow bandgap semiconductors w[...]