受験生のためのFUKUDAI LIFE

工学部

スマートグラスにイノベーションをIoT 市場への挑戦

常識を覆した学生の研究 インターネットでヒト・モノ・コトがつながるIoTの市場規模は、国内だけでも今後10兆円規模になるといわれ、それを担うのは学生のみなさんです。 そんな近未来に向けて「新しい映像の世界」を実現しようと考え、7年前に前期課[...]

できたらいいな!を創る ロボティクス

きっかけは近未来のアニメ 「機動警察パトレイバー」というアニメを知っていますか?このアニメは、1980年代に放映され、ロボット工学が発展した近未来が舞台。工事現場や工場など社会インフラを支える現場で活躍するはずのロボットが事故や犯罪を起こし[...]

「ロボカップジャパンオープン2017」ロボット学会賞を受賞

福井大学の学生有志チーム「IRUF(Interactive Robotics University of Fukui)」が5月4日~7日に愛知県立大学で開催された「ロボカップジャパンオープン2017」に参加しました。「NAO」というプログラ[...]

日本生体医工学会 北陸支部 優秀論文発表賞受賞 – 言語聴覚士のための表情トレーニングシステムの開発

知能システム工学専攻・ヒューマンインタフェース研究室(小越康宏准教授)では、ヒトの活動や表情などの様々な特徴を捉え、機械に反映させるプログラミングを構築しています。特に、障害者や高齢者が自立した社会生活を送る上で、不便さを解消するシステムづ[...]

日本設備管理学会 奨励賞受賞 リハビリテーションを目指した義手の作成

知能システム工学専攻・ヒューマンインタフェース研究室(小越康宏准教授)では、ヒトの脳や筋肉の活動の様々な特徴を捉え、それらの情報を利用して意思をダイレクトに機械に反映させるシステムについて研究しています。特に、障害者や高齢者が安定して自立し[...]

全員で切磋琢磨して全国を勝ち取る

学生サークル「からくり工房I.Sys」は、国内で最も歴史の長いロボット競技といわれるニューテクノロジー振興財団などの主催によるマイクロマウス大会に毎年出場しています。2016年は全国大会の優勝者が2年連続で誕生しました。 この大会では、ロボ[...]

繊維をさらに美しく輝きをプラスする新技術

染めるという常識を破る みなさんが着ている衣服の染色技術がさらに進化するとどのようになるでしょうか。これまでの染色は水に溶かした染料に生地をつけて着色し、ポリエステル、綿などの素材に合わせて、洗濯しても色落ちがしにくく、光に強い染料が開発さ[...]

自動で動く超小さい分子マシン

普通の分子がスーパーに 2016年10月5日、スウェーデン王立科学アカデミーはノーベル化学賞を「世界でもっとも小さいマシンを作った人物に」と発表しました。自動車、洗濯機、電子レンジなど自動制御のマシンはたくさん発明されていますが、ナノスケー[...]

地下1000メートルで宇宙誕生に迫る

宇宙観測って何を観る? 小学生のころに読んだ「宇宙誕生のナゾ」特集。これが、私の大きな研究テーマになりました。遠い宇宙を観るということは、つまり過去の宇宙を観測することです。現在の標準理論である「ビッグバン宇宙論」では、生まれたばかりの宇宙[...]

機械の故障は材料のストレスから

材料だって疲れるんです 「刃物を使わずに太さ0.5ミリの針金を切ってください」と頼まれたら、みなさんはどうしますか?おそらく、曲げたり、ねじったりを何度も繰り返すことになるでしょう。すると、針金はグニャグニャにゆがみ、最後には亀裂が入ります[...]

大学院でのトライ&エラーが 研究者としての土台に

熱転写技術の奥深さにやりがいを感じる 大学院を修了後、金属加工の会社に3年間勤め、その後、ジャパンポリマークに転職し、9年目を迎えました。「熱転写」という技術を使って、ユニフォームや衣服に背番号やロゴを接着する会社です。熱転写とは、通常の[...]

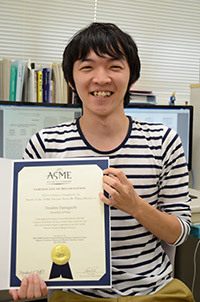

第50回米国機械学会 配管と圧力容器強度に関する国際会議、第24回Rudy Scavuzzo杯争奪学生セッション学士・修士部門 優秀講演賞を受賞

原子炉圧力容器やエネルギーを供給するパイプラインなどの構造物は、運転期間中に判別できないほどの小さな、き裂や欠陥が生じていきます。これが経年劣化というもので、このき裂が成長して伝播すると、破断がおき重大な事故を引き起こす危険性があります。 [...]

高電流化に耐える窒化物デバイスの設計を目指す

私たちの生活に電気エネルギーは不可欠です。最新の家電製品や電気自動車、ハイブリッド車、高速鉄道、送配電システムの中には、「インバータ」や「コンバータ」と呼ばれる電力変換器がたくさん使われています。その電力変換器において、電圧の大きさを変換し[...]

「東京国際プロジェクションマッピングアワード」優秀賞を受賞

キャンパスイルミネーションを手掛けてきた学生たちが、光や灯りの可能性をもっと自由に表現し、大学だけでなく地域の方々に身近に灯りを感じてもらえるような活動をしようと、照明の明(めい)をとって「mei」と名付けたグループを結成しました。キャンパ[...]

プレゼンスキルを磨き、明確に伝える

競技用のレーシングカーの総合力を競う「全日本学生フォーミュラカー大会」に、本学の有志チーム「FRC(フォーミュラカー製作プロジェクト)」が出場しています。この大会は、フォーミュラカーの性能やタイムアタックのほかに、マシンのビジネスモデルを発[...]

まちの“家族”としてともに考えるまちづくり

まちづくりについて研究している建築・都市環境工学科の都市計画系研究室(野嶋慎二教授)の学生らが地元住民と話し合い、企画・提案した、福井県高浜町和田地区の住民主体のイベント「和田de路地祭」は、2009年から毎年実施され、今年で8回目を迎えま[...]

日本設備管理学会北信越支部で行われた一般セッションにおいて優秀論文発表賞を受賞

知能システム工学専攻・ヒューマンインタフェース研究室(小越康宏准教授)では、ヒトの活動や表情などの様々な特徴を捉え、機械に反映させるプログラミングを構築しています。特に、障害者や高齢者が自立した社会生活を送る上で、不便さを補うシステムづくり[...]

情報機器管理コンテストで経済産業大臣賞を受賞

和歌山県白浜町で開催された「第11回情報機器管理コンテスト」(主催:サイバー犯罪に関する白浜シンポジウム実行委員会)で、大学院工学研究科博士前期課程情報・メディア工学専攻2年の石橋拓己さん、同専攻1年の多保田耕平さん、沖縄工業高等専門学校、[...]

迷いながらも決めた道 背中を押したのは使命感

福島の事故に衝撃「やらなければ」の気持ちに 現在の勤務先となった核燃料サイクル工学研究所での実習 私が石川工業高等専門学校生のころは「原子力ルネッサンス」と謳われ、原子力は、これから社会になくてはならない技術として注目を浴びていました。出身[...]

ふくいソフトウェアコンペティション2015で 大賞を受賞

公益財団法人ふくい産業支援センターが開催した「ソフトウェアコンペティション2015」の一般部門で、工学部知能システム工学科4年の高原渉さんが福井県ソフトウェア大賞を受賞し、ほか4名が入賞。昨年12月12日に国際交流会館で受賞式が行われ、高原[...]